Tritone punteggiato

Lissotriton vulgaris meridionalis (Boulenger, 1882)

Classe: Anfibi (Amphibia)

Ordine: Caudati (Caudata)

Famiglia: Salamandridi (Salamandridae)

Riconoscimento: Questo tritone è facilmente riconoscibile dal tritone crestato per le dimensioni decisamente minori (10 cm di lunghezza); la colorazione giallo-bruno chiara con punteggiature scure; la striscia centrale arancione e la mancanza di un’evidente cresta dorsale; mentre è più difficile da riconoscere dall’altra specie di tritone di piccola taglia, Lissotriton italicus, da cui differisce solo per la mancanza di una macchia nera nella porzione posteriore alla bocca. Differisce anche dalla salamandra giallo nera, che peraltro va in acqua solo per partorire, per la colorazione e le dimensioni minori e dalla salamandrina dagli occhiali, anch’essa sostanzialmente terrestre, per la colorazione bruna del dorso e bianco-rosso-nera del ventre.

Biologia ed ecologia: Questa specie ha una valenza ecologica molto ampia e preferenze ambientali meno ristrette di quelle del tritone crestato. Infatti, vive in quasi ogni tipo di ambiente acquatico naturale ed artificiale, da pozze e stagni con acque anche poco profonde a piccoli laghi, ruscelli a scorrimento lento, ma anche in abbeveratoi, e vasche artificiali. In periodi molto freddi e soprattutto in quelli caldi e siccitosi, può uscire dall’acqua ed ibernare o estivare sotto pietre o altri ricoveri. Nel periodo riproduttivo, in tardo inverno o primavera, i maschi presentano una vistosa cresta che parte dal collo, di colore arancio vivo. Anche la femmina subisce delle variazioni nel periodo riproduttivo: la parte inferiore della coda diventa più vivace ma complessivamente mantiene un aspetto mimetico e presenta una punteggiatura meno vistosa. La riproduzione avviene in acqua dopo un complesso corteggiamento che prevede il movimento della coda che riflette la luce sui tessuti iridescenti e la deposizione di una spermatofora, poi raccolta dalla femmina che depone le uova adesive (da 20 a 60 circa) tipicamente facendole aderire singolarmente alla vegetazione sommersa. Le larve hanno uno sviluppo più o meno lungo a seconda della temperatura dell’acqua e si cibano perlopiù di artropodi acquatici e possono essere mangiate da insetti acquatici e giovani natrici. Gli adulti si cibano di molluschi e artropodi acquatici e terrestri. Talvolta sono preda di serpenti acquatici, come le natrici, ma anche di pesci e del tritone crestato.

Fattori di minaccia: Il tritone punteggiato è considerato una specie con ridotte problematiche di conservazione a livello nazionale e dell’Unione Europea. Per questo motivo è incluso nell’Allegato III della Convenzione di Berna, ma non nella Direttiva Habitat. Nelle tre regioni del Parco è protetta da Leggi regionali. Le minacce maggiori sono dovute al drenaggio e all’inquinamento di piccoli ambienti umidi; all’immissione di pesci e alla pulizia dei fontanili-abbeveratoi.

Curiosità: L’individuo conosciuto più longevo ha raggiunto i 20 anni di età in cattività.

Nel Parco:

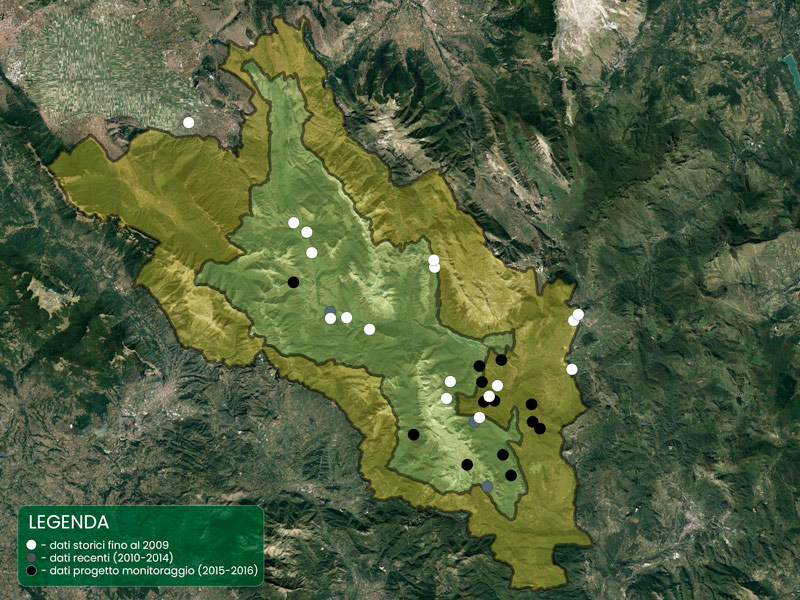

Il tritone punteggiato meridionale è una sottospecie endemica italiana di una specie a più ampia distribuzione europea. In Italia è distribuito solo nelle regioni settentrionali e centrali, a sud fino alla Campania, e manca nel versante adriatico a sud delle Marche settentrionali. Il tritone punteggiato era storicamente segnalato in 17 siti, di cui solo 2 sono stati confermati. Nel corso degli ultimi anni di monitoraggio sono stati, tuttavia, aggiunti 14 nuovi siti di presenza. Nel PNALM è distribuito in modo piuttosto continuo in tutte le province ed in gran parte dei complessi montuosi e dei sistemi vallivi tra 660 e 1900 m s.l.m., prevalentemente sui versanti molisani e abruzzesi del Parco.

Tritone punteggiato meridionale - Maschio adulto

(foto di: Matteo Di Nicola)

Tritone punteggiato meridionale - Femmina adulta

(foto di: Leonardo Vignoli)

Tritone punteggiato meridionale - Corteggiamento

(foto di: Leonardo Vignoli)

Tritone punteggiato meridionale - Larva

(foto di: Leonardo Vignoli)

Tritone punteggiato meridionale - Distribuzione e Presenza nel Parco

(foto di: Bologna et al.)