Storia e curiosità

All'inizio del 1800, i sovrani Borboni, grandi e fanatici cacciatori di cervi, caprioli, cinghiali e anche lupi nelle loro grandi Riserve di caccia sparse in tutto il Regno, non si misurarono mai, stando alle cronache, con la caccia all'orso, nonostante questi animali fossero molto abbondanti, soprattutto perché, nei territori dove oggi si trova il Parco, imperversavano molti briganti. Sono interessanti le relazioni dell'epoca riguardanti i rapporti con gli orsi, di cui si riporta a seguire uno stralcio tratto dalla "Statistica del Regno di Napoli del 1811", curata da Domenico De Marco.

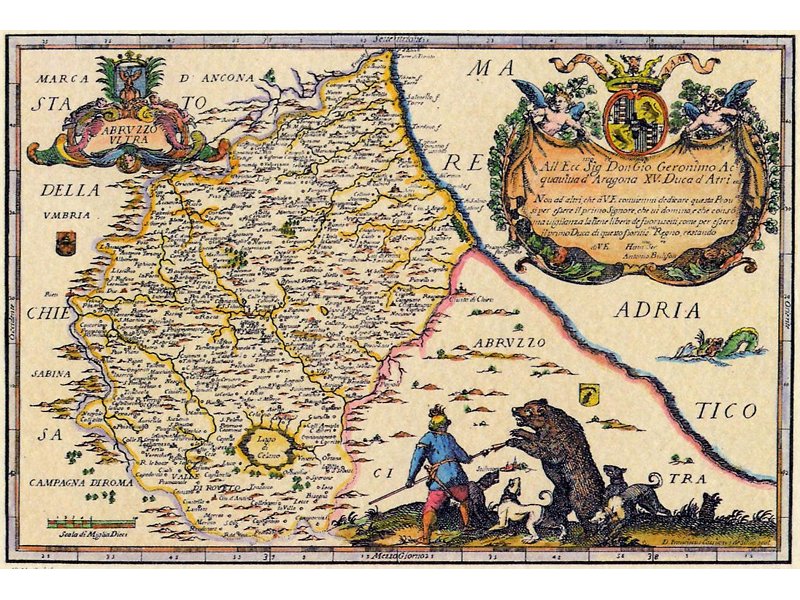

Per molti secoli nei territori del Centro-sud Italia, milioni di animali, prevalentemente ovini, venivano spostati stagionalmente dalle regioni montuose ai pascoli della pianura e viceversa. Questi spostamenti, noti come transumanza, avvenivano lungo antiche vie erbose conosciute come tratturi.

Gli orsi e i lupi attendevano talvolta il passaggio delle pecore e poteva capitare che ne prendessero qualcuna. Però, a differenza dei lupi, gli orsi non erano in genere odiati dai pastori che non li consideravano dei predatori sanguinari. Si racconta che un tempo, i pastori portassero nella bisaccia un pezzo di pane da donare agli orsi.

Da qui deriva il dolce di Scanno "Pan dell'Orso".

Secondo la "Statistica del Regno di Napoli", si otteneva un rilevante guadagno vendendo i cuccioli. Soprattutto nel versante laziale del Parco gli orsacchiotti, catturati uccidendo la madre, venivano addomesticati e addestrati per esibirsi in spettacoli che i girovaghi portavano nelle strade e nelle piazze di tutta Europa. Da queste montagne, già dalla fine del '700, partivano per le loro tournée, soprattutto dai paesi di Picinisco e S.Biagio Saracinisco, fino a trenta compagnie di conduttori di orsi.

Ogni orso rendeva ai proprietari da 15 a 20 ducati l'anno.

Un orso adulto bene addestrato si vendeva anche a 100 ducati.

(foto di: Archivio PNALM)