Ululone appenninico

Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)

Classe: Anfibi (Amphibia)

Ordine: Anuri (Anura)

Famiglia: Bombinatoridi (Bombinatoridae)

Riconoscimento: L’ululone appenninico è facilmente distinguibile da tutti gli altri anuri per le piccole dimensioni e la combinazione della colorazione dorsale bruna con chiazze scure e di quella ventrale con macchie gialle contornate da reticolature nero-azzurre. Di solito, nella regione del petto, ci sono alcune macchie gialle separate dalle altre. Presenta pelle ruvida con piccole escrescenze ghiandolari. Le dimensioni sono inferiori ai 6 centimetri. È una specie molto simile a Bombina variegata (Ululone a ventre giallo). Le larve sono meno facilmente riconoscibili e possono esser confuse con quelle della rana italiana, con cui talvolta convive.

Biologia ed ecologia: Questo piccolo rospo della famiglia Bombinatoridae è una specie a valenza ecologica apparentemente molto ampia poiché vive in una grande varietà di ambienti naturali e secondari. In realtà alcune caratteristiche ecologiche lo rendono piuttosto specializzato e vulnerabile alle alterazioni ambientali. Infatti, si riproduce in piccole raccolte d’acqua generalmente poco profonde, esposte al sole e a carattere perlopiù temporaneo, spesso derivanti da accumulo di acque meteoriche o alimentate da sorgenti. Queste piccole pozze sono i siti idonei per la riproduzione di questo anuro, a cui gli individui rimangono spesso fedeli per anni. Per questo motivo, la scomparsa dei siti riproduttivi determina spesso l’estinzione locale di intere popolazioni. Talvolta utilizza anche abbeveratoi-fontanili per la riproduzione. L’ululone appenninico emette canto molto flebile e udibile solo a breve distanza. L’amplesso è di tipo inguinale anziché ascellare come in molti altri anuri. Dalla tarda estate o all’inizio dell’autunno fino alla primavera inoltrata l’ululone appenninico abbandona i siti acquatici e si nasconde in fessure del suolo o sotto ripari. Le uova sono deposte in piccoli gruppi (10-100), attaccate alla vegetazione sommersa e le larve hanno altissima mortalità soprattutto per l’essiccamento precoce di questi ambienti temporanei: il tasso di successo col completamento della metamorfosi è quindi molto ridotto. Lo sviluppo può durare da uno ad oltre tre mesi, in relazione alla temperatura dell’acqua, e si possono avere più deposizioni nell’arco della stagione riproduttiva. L’ululone appenninico è una specie longeva (oltre 20 anni) e presenta una colorazione dorsale decisamente criptica, come il fondo delle pozze fangose, il che lo rende elusivo ai predatori, mentre la colorazione del ventre è gialla con chiazze nero-azzurre che mostra arcuando la schiena come atteggiamento difensivo. La specie è inoltre protetta da una sostanza tossica prodotta da ghiandole epidermiche. L’adulto si alimenta fuori dall’acqua cibandosi di una gran varietà di invertebrati, perlopiù insetti. Data la sua tossicità i predatori degli adulti son pochi mentre i girini sono predati da insetti acquatici e piccole natrici. La stagione riproduttiva dura circa sette mesi (da aprile ad ottobre), ma si hanno tre massimi nei mesi di maggio, giugno e nella seconda metà di luglio (se gli ambienti non si sono prosciugati). Questi anuri tendono a ritornare a riprodursi tutti gli anni negli stessi biotopi. Le uova, che misurano circa 2 mm, vengono deposte in un numero molto inferiore rispetto ad altri anfibi e le larve schiudono dopo 10-25 giorni. Il girino misura meno di 1 cm alla schiusa dell'uovo. Il colore del dorso è marrone ed è bianco nella zona ventrale.

Fattori di minaccia: Si tratta probabilmente della specie di anfibio più a rischio nel Parco. La protezione dell’Ululone appenninico è garantita anche se è inserito nelle normative internazionali (Direttiva Habitat e Convenzione di Berna) come B. variegata; la sua distinzione specifica è però ormai accettata e il grado di minaccia elevato è ugualmente considerato tanto da essere considerata dalla IUCN come EN (in pericolo di estinzione). Nel PNALM la specie è protetta anche dalle leggi regionali del Lazio, Abruzzo e Molise. Il principale motivo di riduzione, enfatizzato dalle caratteristiche ecologiche assai particolari, è la scomparsa degli ambienti umidi temporanei, connessi principalmente alle attività di pascolo, e la trasformazione di zone incolte a zone agricole, oltre alla riduzione delle sorgenti dovuta alla captazione ed alla riduzione e concentrazione delle piogge, che riducono i periodi di permanenza delle acque temporanee che non consentono lo sviluppo delle larve. In generale, sono state osservate due tipologie principali di minaccia: 1) rischio di prosciugamento del corpo idrico nel periodo riproduttivo, con conseguente rischio di essiccamento per uova e larve; 2) ridotta capacità portante del sito riproduttivo, con conseguente impossibilità di crescita della popolazione. Inoltre, il diffondersi di un’infezione fungina, la chitridiomicosi, che è stata evidenziata in alcune popolazioni, e che determina danni cutanei con esiti spesso fatali, potrebbe essere un’altra importante causa di declino o estinzione di popolazioni. La situazione attuale richiede dunque un programma di monitoraggio nel lungo periodo e interventi di conservazione immediati nelle aree riproduttive. Questi potrebbero implementare, o almeno mantenere, le condizioni d’idoneità per la presenza della specie, riducendo la perdita di acqua nei siti di presenza (dovuta al pascolo di bestiame, alla fauna di ungulati o alla tipologia di terreno e di corpo idrico) o incrementando la capacità portante del sito.

Curiosità: Il maschio, una volta selezionato il luogo idoneo per la riproduzione, attrae la femmina con un richiamo ululante (da cui il nome comune).

Nel Parco:

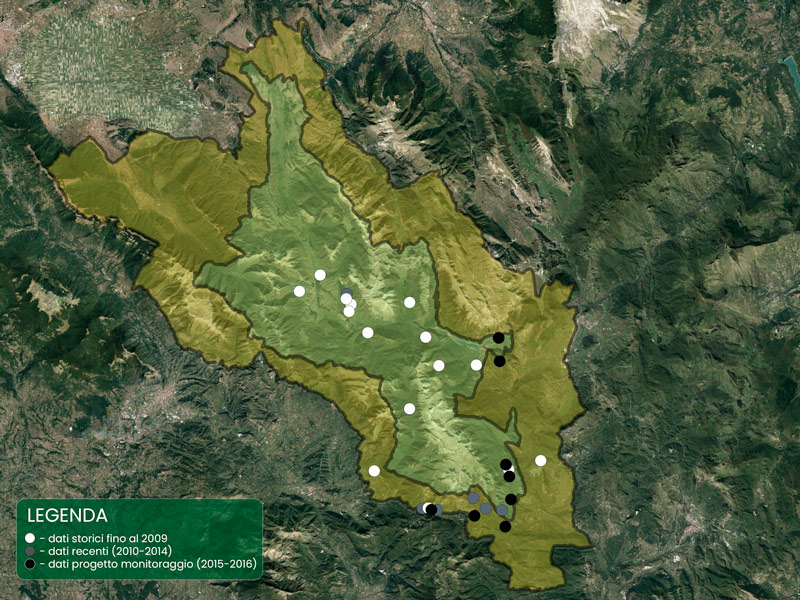

L’Ululone appenninico è una specie endemica italiana, con un areale ristretto esteso dalla Liguria centrale alla Calabria. Questa specie è stata distinta negli ultimi venti anni da Bombina variegata (Linnaeus, 1758), specie centro-europea distribuita anche nelle Prealpi centro-orientali. Un tempo comune in ambienti agro-pastorali dove venivano mantenuti i sistemi acquatici temporanei, questo anuro ha avuto negli ultimi decenni una riduzione drastica tranne che nelle regioni meridionali (Basilicata e Calabria). Un fenomeno analogo è avvenuto anche nel PNALM, dove era segnalato dal 1971 in 24 siti dei quali solo 6 sono stati confermati dalle ultime ricerche, durante le quali sono però state individuate otto nuove località. La specie risulta complessivamente distribuita da 757 a 1700 m s.l.m. Storicamente, la maggioranza delle segnalazioni rientrava nell’area dell’alto Sangro, presso Pescasseroli e Opi, sul versante esposto a Sud della zona dietro Villetta Barrea e nelle zone termofile dei versanti laziali e molisani. Il settore settentrionale del PNALM non presentava né presenta alcun sito riproduttivo. Negli ultimi anni, invece, la specie è stata rinvenuta maggiormente nel versante laziale (zone di San Biagio Saracinisco e Vallerotonda) e in quello molisano (Comune di Pizzone), mantenendo comunque alcuni siti di presenza nei pressi di Pescasseroli e Barrea. La specie è stata ritrovata perlopiù in pozze temporanee, anche se sono presenti diverse segnalazioni in abbeveratoi, fontanili e piccoli ruscelli. Purtroppo, molte di queste segnalazioni riguardano uno o pochi individui o poche uova e/o larve, il che rende difficile immaginare come tali popolazioni possano persistere nel lungo periodo. Tuttavia, sono state accertate quattro popolazioni più consistenti, per ognuna delle quali è stato avviato un intensivo programma di monitoraggio: Fonte dell’Orso, nel comune di Pescasseroli; il Pozzo, abbeveratoio situato tra Barrea e Alfedena; la Sorgente di Collelungo, nel comune di Vallerotonda; Casone del Medico, nel comune di Pizzone. Inoltre, nel 2016, è stato individuato un nuovo sito riproduttivo nel comune di Scapoli, in località Fonte Vecchia. In primo luogo, è stato costruito un database fotografico degli individui, strumento indispensabile per studi non invasivi di cattura-marcatura-ricattura. Tale database è stato fondamentale per la stima delle dimensioni delle popolazioni di ululone, e sarà la base per il proseguimento delle attività di monitoraggio. Dai dati ottenuti, la numerosità di queste quattro popolazioni è apparsa piuttosto critica, perché sempre inferiore a 50 individui adulti, condizione che, insieme ad altri fattori di criticità (quali una sex-ratio sbilanciata a favore dei maschi), ne determina l’inclusione nella categoria IUCN “Critically endangered”.

Adulto di ululone appenninico

(foto di: Leonardo Vignoli)

Uova di Ululone appenninico

(foto di: Valentina Rovelli)

Larva di ululone

(foto di: Leonardo Vignoli)

Ululone - particolare della colorazione ventrale

(foto di: Matteo Di Nicola)

Ululone appenninico - Distribuzione e Presenza nel Parco

(foto di: Marco Bologna et al.)