Rane verdi

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) P. esculentus (Linnaeus, 1758)

Classe: Anfibi (Amphibia)

Ordine: Anuri (Anura)

Famiglia: Ranidi (Ranidae)

Riconoscimento: Le due specie di rana verde non sono morfologicamente riconoscibili tra loro. Invece, sono bene riconoscibili dalle cosiddette rane rosse (Rana italica e Rana dalmatina) per la tipica colorazione (verde vs bruno-rosse) e la mancanza di macchia nera nella parte posteriore del capo. Dai rospi si riconosce per l’assenza di ghiandole paratoidi e dalla raganella per la differente conformazione delle dita che sono allungate e senza ventosa apicale. I girini sono di grandi dimensioni, di colore chiaro e maculati lateralmente. Gli appartenenti al genere Pelophylax condividono caratteristiche comuni. Il muso è appuntito e la testa triangolare; la lingua è biforcuta e i denti sono vomerini, ossia presenti sul vomere. La pelle è liscia e non squamosa, con colorazione del dorso che va dal verde-giallastro al verde-oliva, con macchie più scure estremamente variabili per numero e dimensioni e una linea medio-dorsale più chiara. Il ventre è biancastro. Le zampe posteriori presentano delle strisce scure. I maschi sono provvisti di due sacchi vocali esterni vicino agli angoli della bocca che, se non usati, si presentano invisibili.

Biologia ed ecologia: Entrambe le due specie di rane verdi di questo complesso hanno una valenza ecologica ampia, sono essenzialmente acquatiche e vivono in ambienti umidi di ogni tipo, anche se sempre con corrente assente o scarsa. Possono colonizzare fiumi; ruscelli; pozze; stagni; bacini artificiali dai piccoli abbeveratoi a grandi vasche. In ogni caso però, non tollerano condizioni di temperatura troppo fredde, per cui la loro distribuzione altitudinale non supera generalmente 800 m negli Appennini e gli ambienti in cui vivono sono perlopiù ben esposti. Nel periodo primaverile ed estivo i maschi gracidano per richiamare le femmine in arene riproduttive in cui competono. Le uova sono deposte in grandi masse galleggianti ed i girini raggiungono grandi dimensioni che li contraddistinguono rispetto agli altri anuri autoctoni. Lo sviluppo si completa tra l’estate e l’autunno e i neometamorfosati restano comunque a vita principalmente acquatica. Le rane verdi europee costituiscono un complesso di specie definite ibrido-ibridogeniche e, nelle popolazioni in cui convivono, la specie ibrida, Pelophylax esculentus, è obbligata ad accoppiarsi con individui di P. lessonae. Le rane verdi sono largamente predate da aironi, natrici ed anche i girini sono oggetto di predazione degli stessi animali e di invertebrati.

Fattori di minaccia: Le rane verdi sono minacciate soprattutto dall’inquinamento delle acque e da alterazioni dell’habitat per cause antropiche, ma nel Parco non sono rilevate queste problematiche. Il prelievo per usi alimentari è ormai ridotto. Nel Parco sono protette anche da Leggi regionali. Nel nostro paese sono, però, state introdotte altre specie balcaniche che ibridizzano con le popolazioni autoctone creando gravi problemi di inquinamento genetico e zoogeografico.

Curiosità: La tassonomia delle rane verdi è alquanto complessa e discussa essendo presenti, in Italia, diversi klepton, ovvero unità sistematiche formate da un complesso costituito da una specie e dal suo ibrido ibridogenetico. In Europa, sono presenti tre tipi diversi di rane verdi: la rana verde maggiore (Pelophylax ridibundus), la rana dei fossi (Pelophylax esculentus) e la rana verde minore o rana di Lessona (Pelophylax lessonae). Le loro interrelazioni sono tuttora oggetto di discussione. P. esculentus sarebbe un ibrido tra P. lessonae e P. ridibundus. Il processo è detto ibridogenesi e gli ibridi non si accoppiano mai tra loro ma sempre con una delle due specie parentali, generando così delle popolazioni miste. Uzzel e Holtz nel 1979 studiarono le popolazioni italiane di rane verdi e conclusero che a sud del Po vi sarebbero due diverse specie per cui è stato proposto il nome di Pelophylax kl hispanicus e Pelophylax bergeri.

Nel Parco:

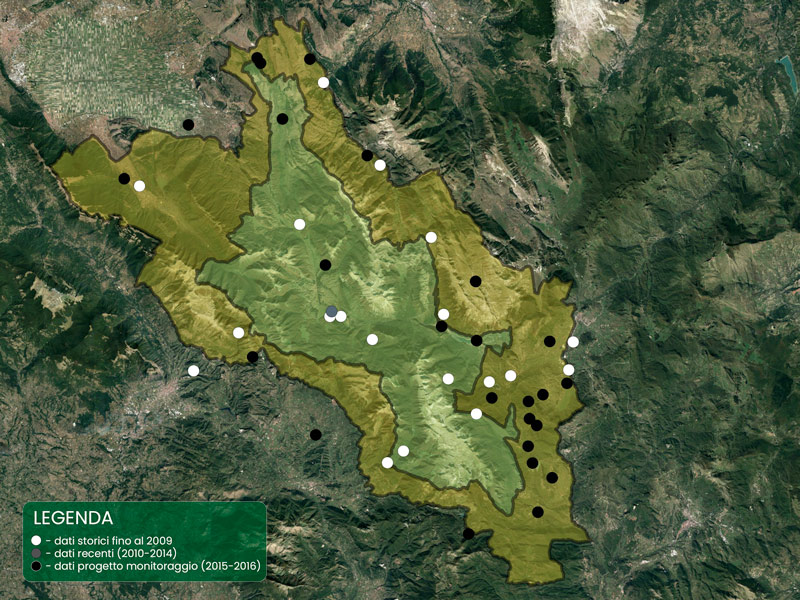

Il complesso di specie presenti nel PNALM è ampiamente diffuso nell’Europa centrale, settentrionale e nella penisola italiana. Nel PNALM, a differenza che in gran parte d’Italia, le due specie elencate non sono molto diffuse e sono limitate ai soli settori collinari e di fondovalle, perlopiù termofili, soprattutto nella parte laziale e molisana. Vengono segnalate in 21 siti, di cui solo 6 confermati durante le ricerche per l’Atlante, ma a cui sono stati aggiunti 28 nuovi siti di presenza. La specie risulta distribuita da 385 a 1817 m s.l.m. ed è stata osservata in tutti i tipi di corpi idrici, quali ruscelli, stagni, laghetti, pozze, fontanili, vasconi artificiali, in tutti i settori del PNALM, soprattutto quelli appartenenti all’Area Contigua. Sebbene siano specie piuttosto comuni, il ridotto numero di osservazioni raccolte potrebbe essere spiegato dal fatto che sono generalmente assenti dalle aree boschive, che rappresentano invece buona parte del territorio del Parco.

Maschio adulto di Rana verde

(foto di: Matteo Di Nicola)

Maschio adulto di Rana verde - vista dorsale

(foto di: Matteo Di Nicola)

Rana verde neometamorfosata

(foto di: Leonardo Vignoli)

Rana verde - Sacchi vocali

(foto di: Matteo Di Nicola)

Rane verdi - Distribuzione e Presenza nel Parco

(foto di: Bologna et al.)