Rana appenninica

Rana italica (Dubois, 1987)

Classe: Anfibi (Amphibia)

Ordine: Anuri (Anura)

Famiglia: Ranidi (Ranidae)

Riconoscimento: La rana appenninica si riconosce dalla rana agile, per la presenza di una macchiettatura nera golare, tranne lungo la linea mediana longitudinale e per l’inguine posteriore bianco. Dagli altri anuri si differenzia per i caratteri già descritti per la rana agile. È lunga circa 6-7 centimetri. Presenta colorazione dorsale molto variabile - dal bruno al giallastro, al grigio, al rossastro, spesso con macchie scure e chiare – e corpo tozzo con portamento appiattito. I girini sono bruno scuro spesso con un disegno dorsale sinuoso.

Biologia ed ecologia: La rana appenninica è una specie endemica dell'Italia, e si trova nella zona appenninica dalla Liguria centrale alla Calabria, da 100 a oltre 1500 m con prevalenza nelle fasce collinari da 400 a 600 m di quota. Ha una valenza ecologica piuttosto ristretta, essendo una specie legata ad ambienti forestali, perlopiù di latifoglie, ma sempre con ruscelli al loro interno presso i quali rimane anche per i periodi di estivazione. Ha vita terrestre nelle foreste dove durante il giorno vive sotto la lettiera o in altri rifugi, mentre nelle ore crepuscolari e notturne più umide svolge un’attiva caccia a vari invertebrati, perlopiù insetti e crostacei. Si reca all’acqua nel periodo riproduttivo, esteso dal tardo inverno alla primavera, ed in questa fase è strettamente acquatica. Lo svernamento può avvenire in ambiente terrestre oppure al di sotto del fango nel letto dei torrenti. I predatori naturali di questa specie sono varie specie di pesci e la natrice dal collare che può nutrirsi anche delle larve. Ben più gravi per le popolazioni sono le infezioni da parte di protozoi e funghi che possono uccidere molti individui rapidamente. Talvolta questa rana depone anche in abbeveratoi-fontanili con acque fresche e ben ossigenate. Il periodo riproduttivo ha luogo da febbraio a maggio; ogni femmina depone le uova di piccole dimensioni (da 200 a 1350), raccolte in 1-3 masse rotondeggianti ancorate sotto i sassi ai bordi di pozze, dalle quali dopo 20-50 giorni sgusciano le larve. La larva è simile a quella di Rana temporaria, ha colore grigio a fitta punteggiatura nera e lunghezza circa 50 mm, con apice della coda ottusamente appuntito e cresta caudale chiara screziata di nero; metamorfosa in 2 - 5 mesi, in tarda primavera/estate, e i giovani abbandonano immediatamente l’acqua rimanendo, però, nelle vicinanze dei corpi idrici.

Fattori di minaccia: La rana appenninica è inserita nella Convenzione di Berna (Allegato II) e nella Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegato IV). È inoltre protetta dalla eleggi regionali del Lazio, Abruzzo e Molise. Le principali minacce per la specie sono generalmente rappresentate dalla perdita di habitat (tagli boschivi troppo drastici e ravvicinati, senza il mantenimento di parcelle intatte); l’inquinamento delle acque e l’immissione di ittiofauna e specie esotiche predatrici. Come accennato un nuovo pericolo è anche rappresentato dal diffondersi nelle regioni dell’Italia centrale di patogeni cutanei (protozoi e funghi). Ciononostante, durante i sopralluoghi effettuati, nessuno di questi fattori è emerso come elemento impattante sulle popolazioni. Possiamo quindi concludere che lo stato di conservazione per la rana appenninica sia buono e che non sussista la necessità di interventi gestionali urgenti e specifici.

Curiosità: Il maschio vocalizza soltanto sott'acqua, perciò è generalmente necessario l'uso di un idrofono per udirne il canto. In rari casi, tuttavia, emette suoni udibili se si trova appena sotto la superficie. La rana appenninica ha un repertorio composto da tre diversi tipi di canto: un suono basso e prolungato simile a un "grongron" ripetuto, un suono modulato "squack" e, più raramente, emette un suono "uh" molto breve. Si fa molta fatica a distinguerla dalla dalmatina: in realtà basta guardare la gola (nera e scura vs bianca)!

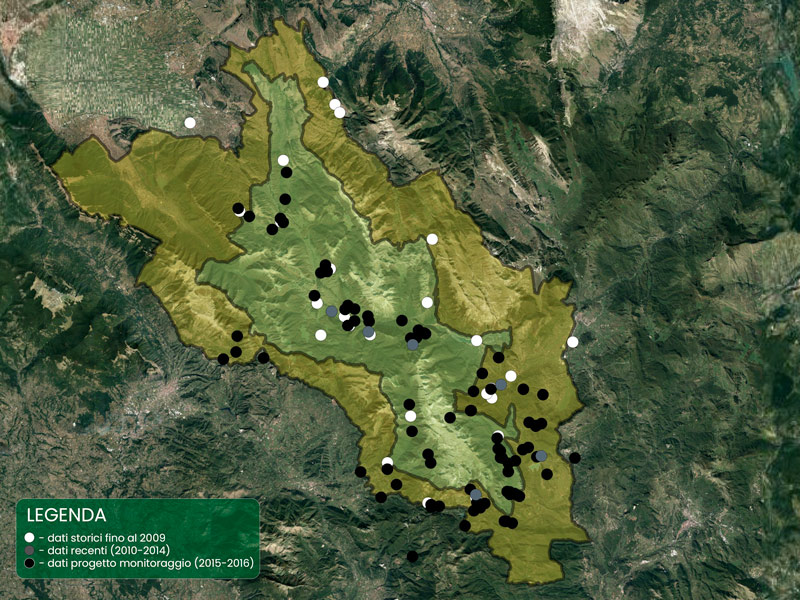

Nel Parco: La Rana italica è endemica dell’appennino, distribuita dalla Liguria centrale all’Aspromonte. Prima dell’ultimo monitoraggio era storicamente segnalata in 27 siti, di cui solo 8 sono stati confermati. Nel corso dei due anni di monitoraggio sono state aggiunte 82 nuove segnalazioni, distribuite da 413 a 1758 m s.l.m. Dopo il rospo comune (Bufo bufo), la rana appenninica è la seconda specie più segnalata all’interno del PNALM. Vive prevalentemente in acque a rapido scorrimento, quali ruscelli e torrenti, in ambienti boschivi mesofili, ma è stata segnalata in ogni tipologia di corpo idrico, come abbeveratoi, fontanili, marmitte su roccia, pozze temporanee, prati allagati, stagni, tombini, vasche artificiali. La distribuzione dei siti è tuttavia concentrata nella porzione meridionale del PNALM e denota una buona consistenza delle popolazioni. Rana italica (Dubois, 1987): segnalata storicamente in 27 siti di cui 8 confermati. In questi due anni sono state aggiunte 82 nuove segnalazioni. La specie appare distribuita da 413 a 1758 m s.l.m.

Rana appenninica - Femmina adulta

(foto di: Matteo Di Nicola)

Girino di Rana appenninica

(foto di: Leonardo Vignoli)

Rana appenninica neometamorfosata

(foto di: Matteo Di Nicola)

Rana appenninica - Femmina adulta, particolare della colorazione della gola

(foto di: Matteo Di Nicola)

Rana appenninica - Distribuzione e Presenza nel Parco

(foto di: Bologna et al.)